Kesselhaus Letten wird Schulschwimmanlage

Den Architekturwettbewerb zum Einbau einer Schulschwimmanlage im Kesselhaus Letten in der Stadt Zürich hat das Team von Pool Architekten für sich entschieden. Das Siegerprojekt sieht ein grosses Schwimmbecken im ehemaligen Industriebau vor.

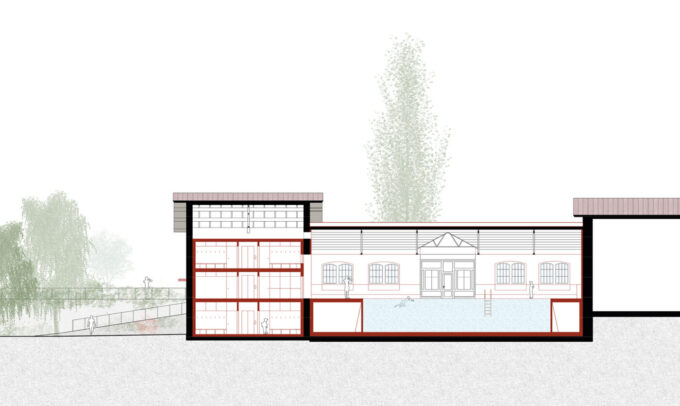

Im ehemaligen Kesselhaus des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich an der Wasserwerkstrasse 107 ist eine neue Schulschwimmanlage geplant, die mit möglichst geringen Eingriffen ein- und wieder rückgebaut werden kann. Sie soll den Bedarf an Wasserflächen für den obligatorischen Schwimmunterricht im Schulkreis Waidberg und bei Bedarf im Schulkreis Limmattal ab 2030 decken. Die Anlage soll auch dem freiwilligen Schulsport oder Vereinen ausserhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen. Die Stadt Zürich hat einen Architekturwettbewerb durchgeführt, den das Team von Pool Architekten zusammen mit Baumanagement Wild und Égü Landschaftsarchitekten gewonnen hat.

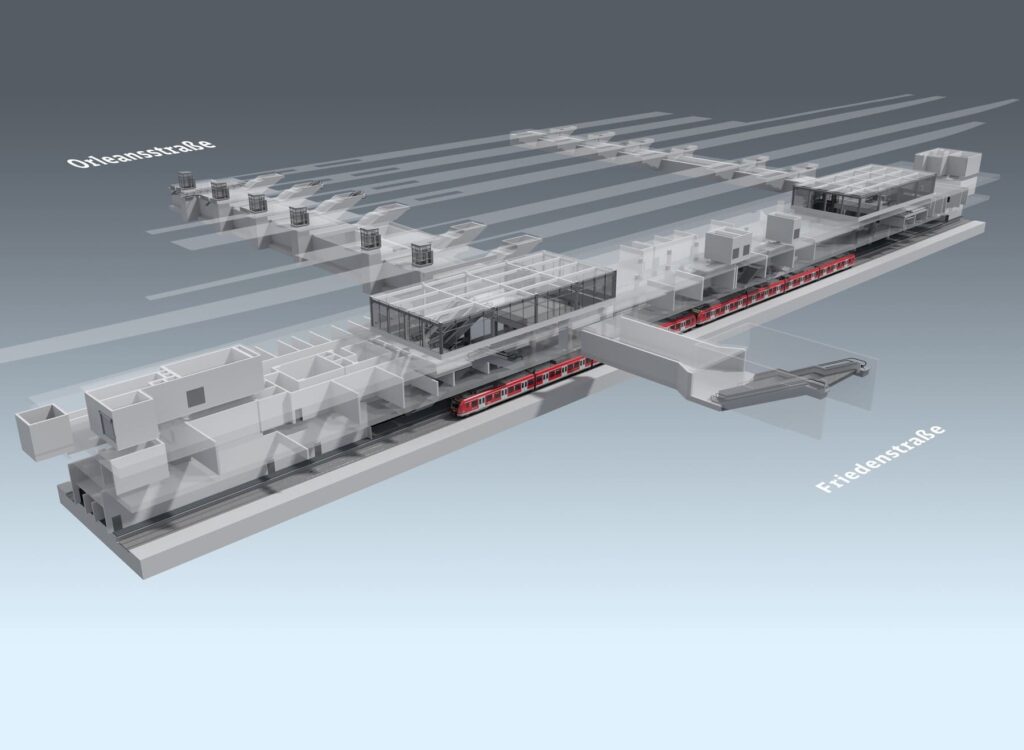

Schwimmhalle mit industriellem Charme

Das industrielle Ambiente des historischen Kesselhauses mit dem nordwestseitigen Anbau wird beim Siegerprojekt ideal mit der neuen Schwimmhalle kombiniert. Der westliche Gebäudeteil erhält eine Stahl-Holz-Konstruktion. In dieser sind die Erschliessungstreppen, Garderoben, Duschen und Toiletten untergebracht. Im grossen Kesselhaus wird die Schwimmhalle eingebaut. Der schützenswerte Raum bleibt dadurch erfahrbar, profitiert von Tageslicht und der Blick ist frei auf das Dachtragwerk und die historische Dachuntersicht.

Kreislauf von Baumaterialien

Indem das Projekt die Wiederverwendung und Trennung von Bauteilen geschickt in das Konzept für die neue Schulschwimmanlage aufnimmt, leistet es laut der Jury einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft im Bauen. Für die Konstruktion sollen beispielsweise wiederverwendete Stahlträger zum Einsatz kommen. Die Energieerzeugung erfolgt mit erneuerbaren Energien. Auf den Dächern werden Photovoltaik-Elemente installiert. Somit bleibt das Kesselhaus als kleines Solar-Kraftwerk auf dem Areal erhalten. Die Wärmeversorgung erfolgt mit Fernwärme aus der benachbarten Heizzentrale.

Mit dem vorliegenden Siegerprojekt wird es möglich, die nächsten Phasen des Bauprojekts detailliert auszuarbeiten. Die Zustimmung von Stadt- und Gemeinderat zum Ausführungskredit vorausgesetzt, können die Bauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2028 beginnen.