Swiss Skills 2025: Baugewerbe ist gut vertreten

Die Swiss Skills 2025 versprechen ein unvergessliches Ereignis, das junge Talente, Unternehmen und die breite Öffentlichkeit gleichermassen inspiriert. Vom 17. bis 21. September verwandelt sich Bern in eine Plattform für Spitzenleistungen in der Berufsbildung.

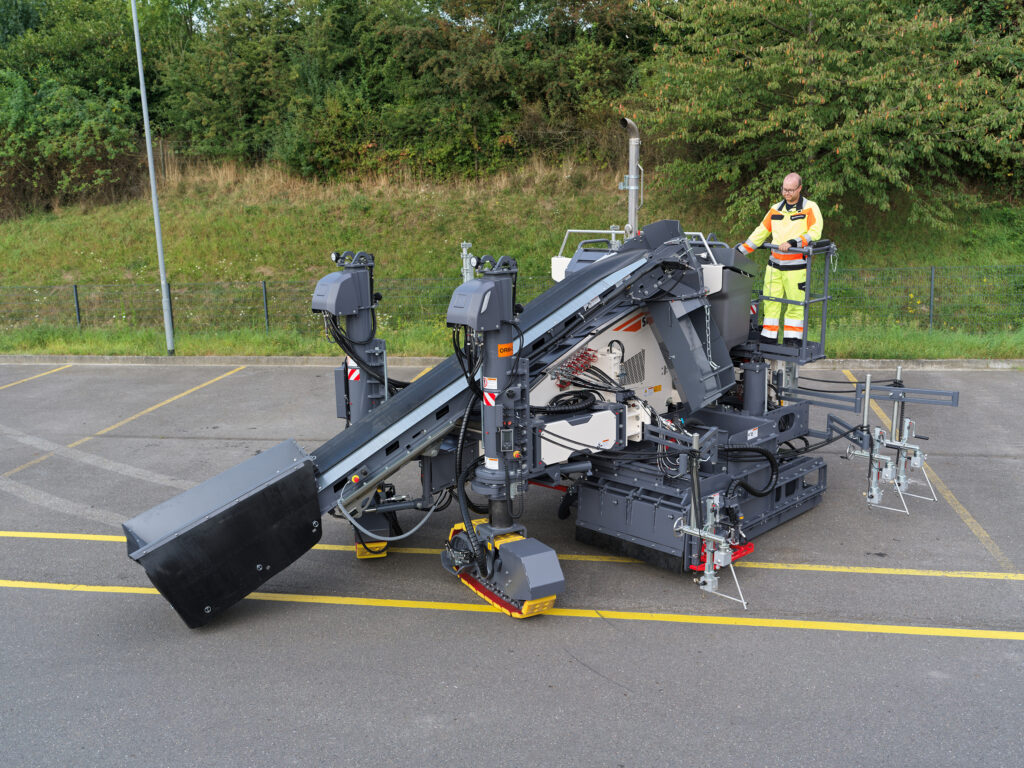

Das Programm der Swiss Skills 2025 bietet eine ideale Mischung aus spannenden Wettkämpfen, interaktiven Erlebnissen und inspirierenden Begegnungen. Zu den teilnehmenden Bauberufen gehören unter anderem: Maurer/in EFZ, Abdichter/in EFZ, Dachdecker/in EFZ, Fassadenbauer/in EFZ, Gerüstbauer/in EFZ, Fachmann/-frau Sonnenschutz und Storentechnik EFZ, Strassenbauer/in EFZ, Metallbauer/in EFZ und Metallbaukonstrukteur/in EFZ. Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 85 Berufen (Zahlen 2024) treten in packenden Wettkämpfen gegeneinander an. Sie zeigen ihr Können in realitätsnahen Arbeitsumgebungen und werden dabei von einer Fachjury bewertet.

Besucherinnen und Besucher können über 100 verschiedene Berufe hautnah erleben. Mit interaktiven Stationen, praktischen Übungen und Gesprächen mit Experten wird Berufsbildung greifbar. In der Career Zone erhalten Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen wertvolle Informationen zu Ausbildungswegen, Karrieremöglichkeiten und den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt. Berufsberater und Unternehmensvertreter stehen für persönliche Gespräche bereit.

Rahmenprogramm und Highlights

Neben den Wettkämpfen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit spannenden Showeinlagen, inspirierenden Rednern und Networking-Möglichkeiten. Besondere Höhepunkte sind die Eröffnungsfeier, die festliche Siegerehrung sowie spezielle Branchenevents. Viele führende Unternehmen aus der Schweiz präsentieren sich als Partner der Swiss Skills 2025 und bieten exklusive Einblicke in ihre Ausbildungsangebote und Karrieremöglichkeiten.

Swiss Skills 2025 sind nicht nur ein Schaufenster für die besten jungen Berufsleute der Schweiz, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, die Bedeutung der Berufsbildung zu feiern und junge Talente zu fördern. Dieses vielfältige Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung und zum Bewusstsein für die Stärken der dualen Bildung in der Schweiz.