Öffentlicher Dialog zur Testplanung Seeufer Wollishofen

Die Stadt Zürich entwirft Szenarien zur Entwicklung des Seeufergebiets zwischen der Landiwiese und der Roten Fabrik. An einer öffentlichen Veranstaltung vom 19. September 2022 ist die Bevölkerung zum Dialog eingeladen.

Am 19. September 2022 bietet eine öffentliche Veranstaltung mit Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, Stadträtin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement und Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau Informationen zum Auslöser und zu den Szenarien der Testplanung Seeufer Wollishofen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen.

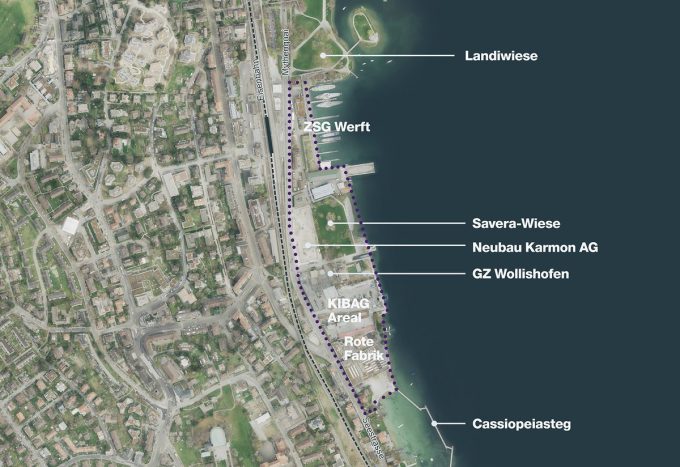

Das Seeufer in Wollishofen ist heute ein beliebter Treffpunkt, Freiraum, Kultur- und Gewerbestandort. Mit der Testplanung Seeufer Wollishofen will die Stadt Zürich erste freiräumliche und städtebauliche Szenarien für diesen Teil des linken Zürichseeufers entwickeln. Im Zentrum stehen die Freiräume, die Art der Nutzungen und die Anbindung ans Quartier. Grundlage dafür ist eine Motion aus dem Zürcher Gemeinderat, die den Stadtrat mit einer Gebietsplanung im Perimeter beauftragt. Die in der Testplanung gewonnenen Erkenntnisse werden ab Herbst 2022 in einem Masterplan weiterbearbeitet.

Datum/Zeit: Montag, 19. September, ab 17.45 Uhr

Ort: Grosser Saal St. Franziskuskirche, Kilchbergstrasse 1, 8038 Zürich

Programm:

- Ab 17.45 Uhr Einlass und freie Besichtigung der Teambeiträge

- 18.45 – 19 Uhr Begrüssung und Einführung: Stadtrat André Odermatt und Stadträtin Simone Brander

- 19.00 – 19.20 Uhr Rückblick zum Planungsprozess und Einführung in die Szenarien

- 19.20 – 20.20 Uhr Sichten & kommentieren der Teambeiträge durch die Teilnehmer

- 20.20 – 21.00 Uhr Dialog mit dem Publikum

- Bis 21.15 Uhr Ausblick und Abschluss

Eintritt: Gratis, eine Anmeldung ist erwünscht. Die Platzzahl ist beschränkt.