Implenia gewinnt attraktive Hochbauaufträge

Implenia hat in der Schweiz und in Deutschland neue Hochbauaufträge mit einem Auftragsvolumen von total 200 Millionen Franken gewonnen. Dazu gehören unter anderen der Bau eines Rechenzentrums in Beringen (SH) sowie ein grosses Wohnbauprojekt in Aaarau (AG).

Für Stack Infrastructure, ein globaler Anbieter von nachhaltiger, digitaler Infrastruktur, baut Implenia als «Core & Shell»-Auftrag in Beringen (SH) ein neues Rechenzentrum. Der Schweizer Baukonzern hat den Zuschlag basierend auf der langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich Datacenter erhalten. Ein weiterer Grund für den Zuschlag ist die Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden für deren Projekte in der Schweiz.

Das neue Rechenzentrum ist bereits das achte, das Implenia seit 2020 in der Schweiz für verschiedene Kunden baut. Die Planung und der Bau von Rechenzentren sind zudem ein Bereich, auf den sich das Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland spezialisiert hat. Der Neubau wird nach modernsten BIM-Standards ausgeführt, bei denen die Mitarbeitenden auf der Baustelle papierlos mit 3D-Modellen auf BIM-Stationen arbeiten. Das Projekt soll bis 2027 abgeschlossen sein.

Umbau und Sanierung eines Luxushotels in Gstaad

Die Grand Hotel Park SA hat Implenia mit dem Umbau und der Sanierung des traditionsreichen Hotels beauftragt, das seine Tore bereits 1910 als erstes 5-Sterne-Haus von Gstaad (BE) eröffnet hat. Der Baukonzern ist dabei als Generalunternehmer für Rohbau und Baumeisterarbeiten sowie die Koordination der Schreinerarbeiten verantwortlich. Bezüglich Nachhaltigkeit wird für das sanierte Gebäude eine BREEAM-Zertifizierung (weltweit angewandte Methode zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Immobilien) angestrebt. Gebaut wird mit der Lean-Construction-Methode. Der Baubeginn der von Squircle Capital geleiteten Immobilienentwicklung war bereits im Oktober 2024 und die Hoteleröffnung als «The Park Gstaad» ist für die Wintersaison 2026/2027 geplant.

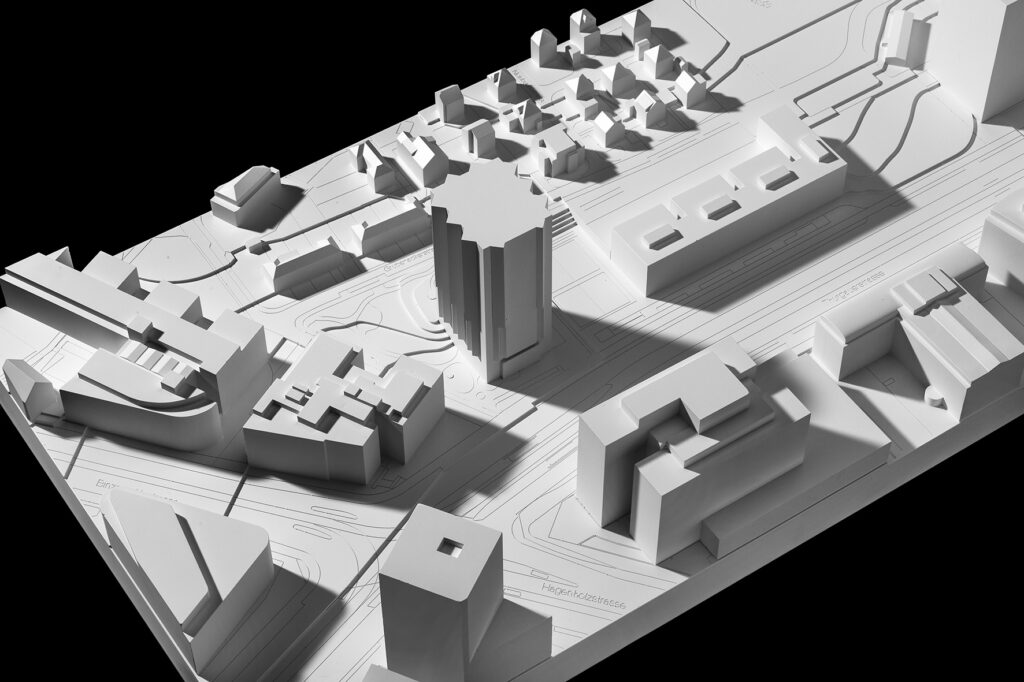

Umbau und Erweiterung des Aeschbachquartiers in Aarau

Aufgrund der grossen Neubau- und Modernisierungsexpertise des Schweizer Baukonzerns vergab der Immobilienentwickler Mobimo den Totalunternehmerauftrag für das Umbau- und Erweiterungsprojekt «Nordbau» in Aarau (AG) an Implenia. Das Projekt, das mit BIM und Lean geplant und gesteuert wird, ist Teil der Weiterentwicklung des Aeschbachquartiers beim Bahnhof. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden dabei Teile der bestehenden Betonstruktur erhalten. Das an einen Bestandsturm angebaute Gebäude mit 122 neuen Mietwohnungen und knapp 200 Quadratmeter vermietbarer Gewerbefläche wird vollumfänglich den Standard Minergie-Eco erfüllen. Implenia liefert alle Leistungen aus einer Hand, vom Abbruch über die Baumeisterarbeiten bis zum schlüsselfertigen Innenausbau. Die Übergabe ist für Mitte 2028 geplant.

Gewerbe-, Wohn- und Lernräume in Deutschland

Zu den Hochbau-Auftragsgewinnen im Neubau in Deutschland zählen unter anderem ein Schulgebäude mit Einkaufsmarkt in Heilbronn, ein Wohnkomplex in Sindelfingen sowie ein Fachmarktzentrum mit Supermarkt in der Nähe von Bamberg. Zudem saniert Implenia in Halle ein Wohngebäude mit mehr als 50 Wohnungen. Für Lufthansa Aviation Training in Neufahrn baut das Unternehmen eine bestehende Logistikhalle für den Einbau von vier Flugsimulatoren um.

Diese Immobilienprojekte passen gut zur Strategie von Implenia. Der Baukonzern konzentriert sich auf grosse und anspruchsvolle Projekte in spezialisierten Bereichen, die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung voraussetzen. Das gesamte Auftragsvolumen für Implenia liegt bei rund 200 Millionen Franken.